診療案内

超高齢化社会において心臓病・血管病が増加しているのは明らかですが、当科は、愛知県海部地区の中核病院として、循環器系救急疾患における専門性の高い急性期医療機能を高めるともに、信頼される質の高い治療を提供する治療チームとして体制を整えています。

循環器内科の対象疾患としては主に虚血性心疾患(狭心症・急性心筋梗塞)、閉塞性動脈硬化症、心不全、不整脈、急性大動脈解離、大動脈瘤、心臓弁膜症、心筋症などがあげられます。当科ではこのような疾患に24

時間対応できるよう常に待機しており、更に、狭心症や下肢虚血患者に対する血管形成術、重症心不全に対する薬物療法・非薬物療法、頻脈性不整脈に対するカテーテル治療(アブレーション)など、全ての循環器領域の安全性と技術向上に努めております。また、心不全診療にも力を入れており、心不全の原因検索、治療、その後の再発予防として急性期治療後の回復期リハビリを充実させ、高い在宅復帰率を目指しています。

主な疾患と治療法

- 虚血性心疾患

(狭心症、心筋梗塞) - 下肢閉塞性動脈硬化症

- 心不全

- 不整脈

虚血性心疾患とは、動脈硬化の影響で血流が悪くなり、心臓に酸素や栄養を供給する血管(冠動脈)が詰まることで発症する病気の総称です。虚血性心疾患の中には、血流の悪化によって胸に痛みや圧迫感が発生する狭心症や、冠動脈が詰まって心臓の筋肉の一部が壊死してしまう心筋梗塞があります。虚血性心疾患の症状は、左胸の圧迫感や痛みです。心筋梗塞になると、左胸周辺に動けなくなるほどの強い痛みや圧迫を感じます。

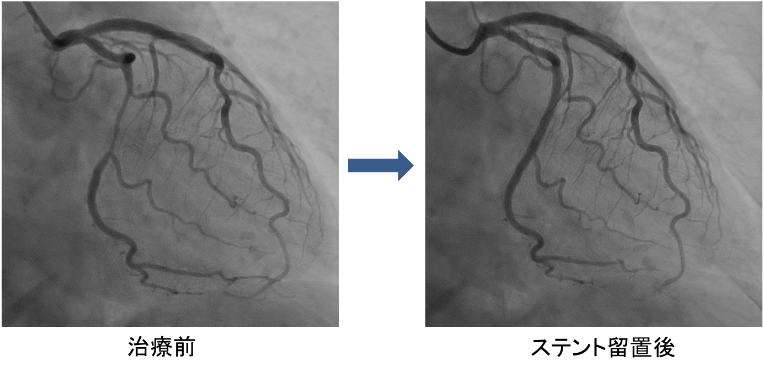

病状によって最初に運動負荷心電図検査、心臓MDCT、アイソトープ検査などの検査の後、狭心症の疑いが強い患者さんは心臓カテーテル検査を行います。心臓カテーテル検査とは、股、肘または手首の血管を局所麻酔下で穿刺し、カテーテル(細い検査用の管)を心臓まで挿入し血管造影や心機能測定などを行う検査です。

虚血性心疾患の治療方法としては、主に薬物療法、冠動脈インターベンション(PCI)、冠動脈バイパス術が挙げられます。PCIは狭くなったり、閉じてしまっている冠動脈にカテーテルを挿入し、直接血管を拡張したり、広げた部分に網目状の金属の筒(ステント)を留置したりして、冠動脈の血流を改善します。現在は、ステントに薬剤でコーティングを行った薬剤溶出性ステントの導入によって、慢性期の再狭窄率が10%以下に低下しています。

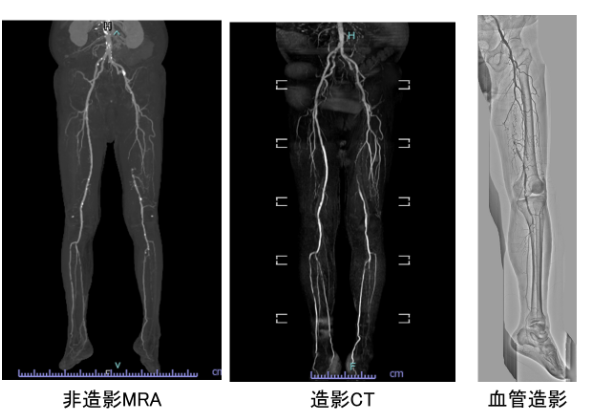

動脈硬化が進行して下肢に十分な血液が供給できなくなる病気です。そのため、しばらく歩くと足が痛くなって歩けなくなります。まずは、手足の血圧を測って実際に下肢の血行が悪いか調べます。下肢閉塞性動脈硬化症が疑われた患者さんは診断を確定するため、下肢動脈エコー(超音波)検査、造影CT検査、下肢MRA検査を行います。その結果、閉塞性動脈硬化症の疑いが強ければ、下肢の動脈造影を行い、治療法を検討します。血行再建の適応の方は心臓血管外科と連携してPTA(バルーンやステントによる血管形成術のこと)あるいは外科的バイパス手術を施行いたします。

心臓の働きが何らかの理由で低下すると、運動に必要な血液を送り出すことが出来なくなり、歩行時などに動悸・息切れ・疲労感といった症状が出現します。この状態を「心不全」と呼びます。病状が重くなると、体に水が溜まり胸水・むくみを生じ、呼吸困難から入院となります。

心不全の原因には、高血圧・糖尿病・動脈硬化・不整脈・弁膜症などがあり、加齢とともに心不全となる可能性は高くなります。3人に1人が将来心不全を発症すると言われています。

当科では、心不全増悪に24時間体制で対応し、適切な検査・治療を行っております。一方で、心不全は完全に治癒すること無く再入院を繰り返す病気で、生涯にわたり治療を継続する必要があります。当院では、医師に加え、看護師・理学療法士・管理栄養士・薬剤師・ソーシャルワーカーからなる心不全チームが、患者さんとその家族に適切な在宅管理指導(運動・食事・体調管理・服薬など)を行い、再入院予防に力を入れております。

不整脈は、心臓の異常な拍動です。速い(頻脈)、遅い(徐脈)、または、乱れ(期外収縮や心房細動)があります。致死性の不整脈がある一方、良性で治療しなくてよい不整脈もあります。無症状でも放置すると危険な場合があるので、不整脈が疑われるときは循環器内科を受診してください。不整脈の診断は心電図で行い、心臓超音波検査、運動負荷検査、24時間ホルター心電図検査、血液検査など、必要に応じて精密検査をします。治療方法は、不整脈の種類によりますが、一般的には、生活指導、薬物治療、非薬物治療(ペースメーカー、カテーテルアブレーション)があります。なかでも、頻脈性不整脈や心房細動に対するカテーテルアブレーションは近年進歩が著しく、治療の中心的な役割を果たします。当院でも、新しい三次元マッピング装置(不整脈解析装置)を用いて精力的に治療をしています。

- 心臓リハビリテーション

- 腹部大動脈瘤ステントグラフト

心不全・心筋梗塞などの心臓の病気は、病状が悪化し入院するたびに体力が低下し、退院後の日常生活を困難にします。過度の安静は体力の低下を招き寿命をかえって短くする可能性があります。

当院では、退院後にスムーズに日常生活に戻れるように、心疾患による入院の早期より、病状に合わせた適切な運動療法を開始しております。これを「心臓リハビリテーション」と呼び、体力の向上により日常生活が楽になるだけで無く、血流・血圧・脈拍の改善、動脈硬化の予防、心疾患の再発予防、健康寿命の延長といった様々な効果が得られることが分かっています。循環器内科・心臓血管外科の病棟では、専用のリハビリテーション室、専属の指導士を配置し、心不全・心筋梗塞・心臓外科手術で入院した全ての患者さんに対応できるようにしております。継続して適切な運動習慣を維持することが重要なので、退院後3-6か月間は週1-2回の外来心臓リハビリテーションへの通院をお勧めしております。

腹部大動脈瘤の治療法として、腹部を切開し、人工血管を縫い付けて埋め込む手術(人工血管置換術)を行うのが一般的です。また最近では、血管に細い管(カテーテル)を挿入して人工血管を患部に装着するステントグラフト内挿術が普及しています。この手術は、脚の付け根を4〜5cm切開、または穿刺して動脈内に折りたたまれた状態のステントグラフトを挿入し、これを瘤の内側で拡張させることで、大動脈瘤を内側から塞いでしまいます。大動脈瘤は切除されず残りますが、血流が無くなり、次第に小さくなる傾向がみられます。また、たとえ瘤が縮小しなくても、拡大を防止することで破裂の危険性がなくなります。腹部を切開せずに治療ができるため、身体への負担が格段に少なくて済むという利点があります。しかしながら、ステントグラフト内挿術は、動脈瘤の位置、血管性状等にて、この治療を行えない方もいらっしゃいますので、一度循環器内科にご相談ください。

入院の目安

| 区分 | 入院期間 |

|---|---|

| 心臓カテーテル検査 | 日帰りもしくは1泊2日 |

| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 2泊3日 |

| アブレーション | 2泊3日もしくは3泊4日 |

診療実績

| 循環器内科 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 心臓カテーテル検査 | 874 | 809 | 902 | 874 | 823 |

| 冠動脈CT | 464 | 488 | 536 | 626 | 623 |

| 経皮的冠動脈形成術 | 335 | 344 | 377 | 374 | 352 |

| ぺースメーカー植え込み術 | 44 | 56 | 43 | 45 | 59 |

| 心臓再同期療法 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |

| 植え込み型除細動器 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 |

| 下肢動脈の血管形成術 | 63 | 57 | 70 | 77 | 65 |

| 電気的心筋焼灼術 | 113 | 102 | 123 | 137 | 160 |

スタッフ

紹介

三浦 学みうら まなぶ

院長補佐 兼 教育研修部長 兼 心臓血管センター長 兼 循環器内科代表部長

- 免許取得年

- 平成9年

- 専門領域

- 循環器内科 / 心血管インターベンション

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本心血管インターベンション治療学会 専門医 ・ 施設代表医 / 臨床研修指導医 / 看護師特定行為研修指導者

当科に受診していただいた地域の皆さまに、常にベストな治療をお届けできるよう心掛けています。 最新の治療を取り入れつつ、循環器各分野の治療の質およびスタッフの技術の向上に努めてまいります。 心臓の病気で気になる方は是非ご相談ください。

山田 崇史やまだ たかし

第一循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成14年

- 専門領域

- 循環器内科

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 臨床研修指導医

横井 健一郎よこい けんいちろう

第二循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成15年

- 専門領域

- 循環器内科 / 不整脈診療

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本不整脈心電学会 専門医 / 臨床研修指導医

人羅 悠介ひとら ゆうすけ

第三循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成20年

- 専門領域

- 循環器内科

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本心血管インターベンション治療学会 認定医 / 臨床研修指導医

西村 和之にしむら かずゆき

第四循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成21年

- 専門領域

- 循環器内科

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本心血管インターベンション治療学会 心血管カテーテル治療専門医 / 日本ステントグラフト実施基準管理委員会 腹部ステントグラフト実施医 / 臨床研修指導医

荒木 孝あらき たかし

第五循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成23年

- 専門領域

- 循環器内科 / 心不全

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 ・ 指導医 ・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 臨床研修指導医

黒部 将成くろべ まさなり

第六循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成25年

- 専門領域

- 循環器内科

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医・ 総合内科専門医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本心血管インターベンション治療学会 認定医

岩脇 友哉いわわき ともや

第七循環器内科部長

- 免許取得年

- 平成25年

- 専門領域

- 循環器内科 / 不整脈

- 専門医・指導医・認定医

- 日本内科学会 認定内科医 / 日本循環器学会 循環器専門医 / 日本心血管インターベンション治療学会 認定医 / 日本不整脈心電学会 不整脈専門医 / リードレスペースメーカ 実施医

湯口 実咲ゆぐち みさき

医員

- 免許取得年

- 平成31年

- 専門領域

- 循環器内科

石原 嵩いしはら たかし

医員

- 免許取得年

- 令和4年

- 専門領域

- 循環器内科